文|玉常

象数演易堂原创

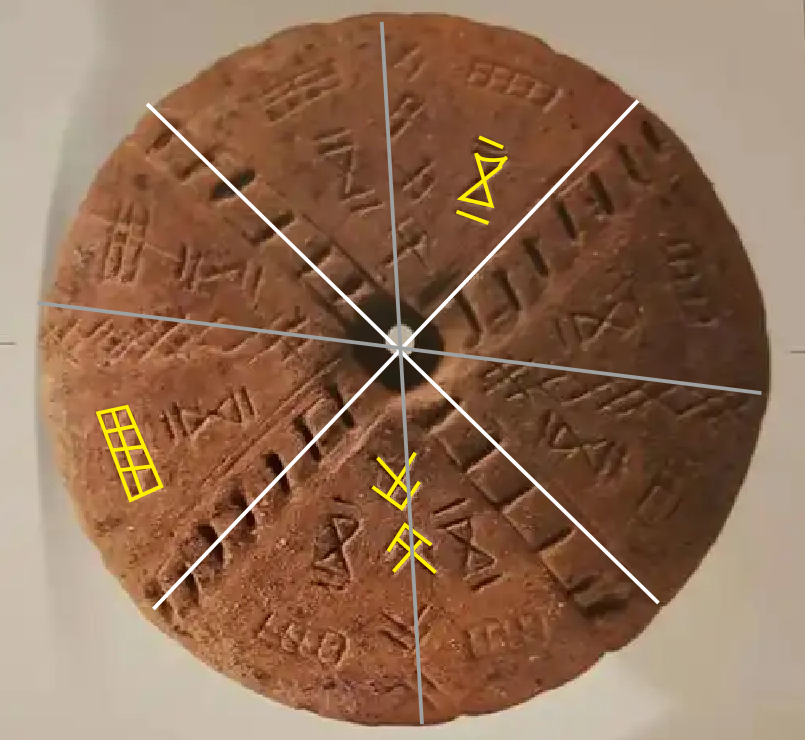

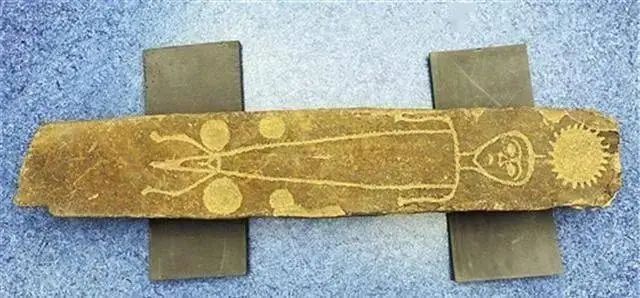

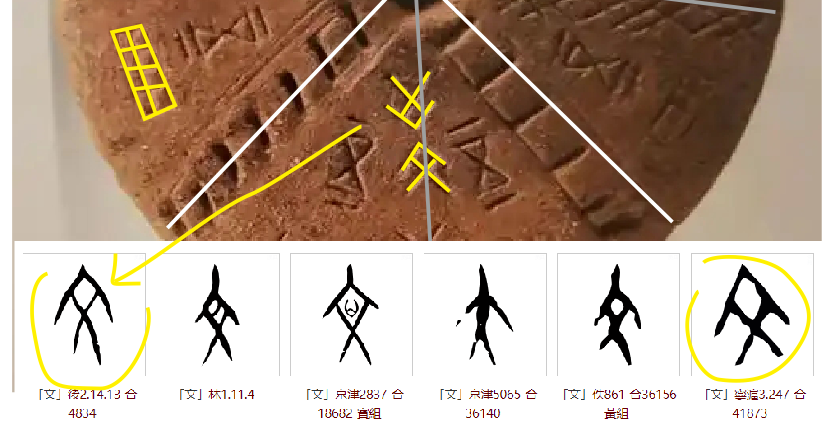

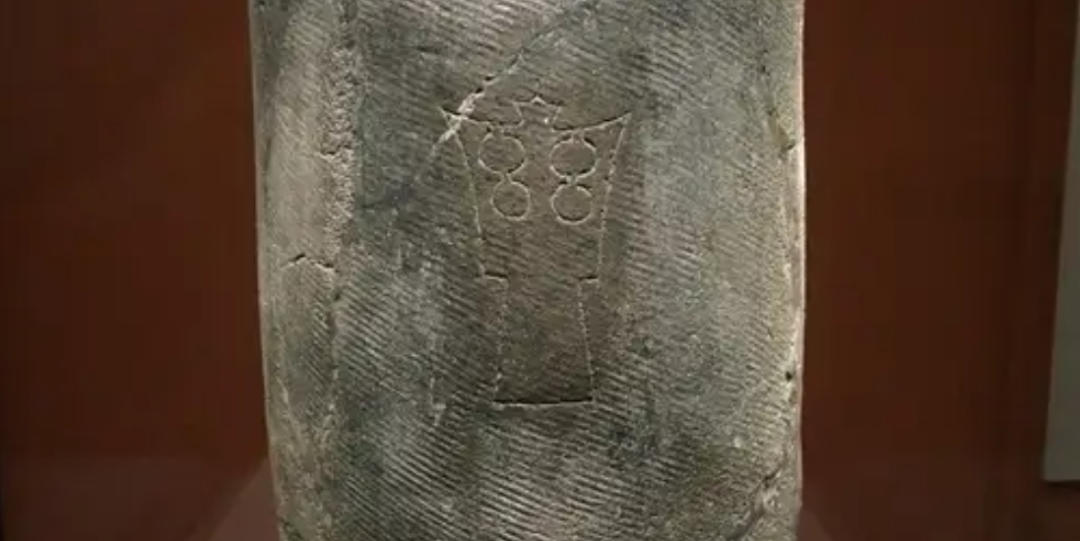

柳林溪遗址陶支座

新石器时代遗存,距今7000年左右。

柳林溪遗址中发现一类特殊的器物就是陶支座,共计1000余个,修复后较完整的有100多件。

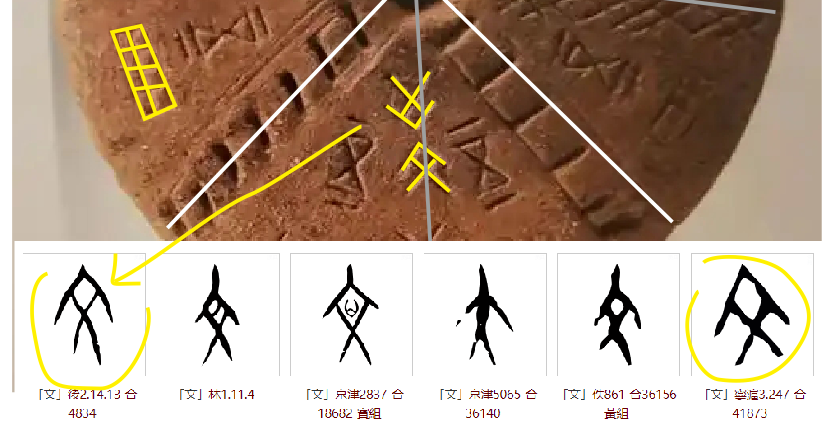

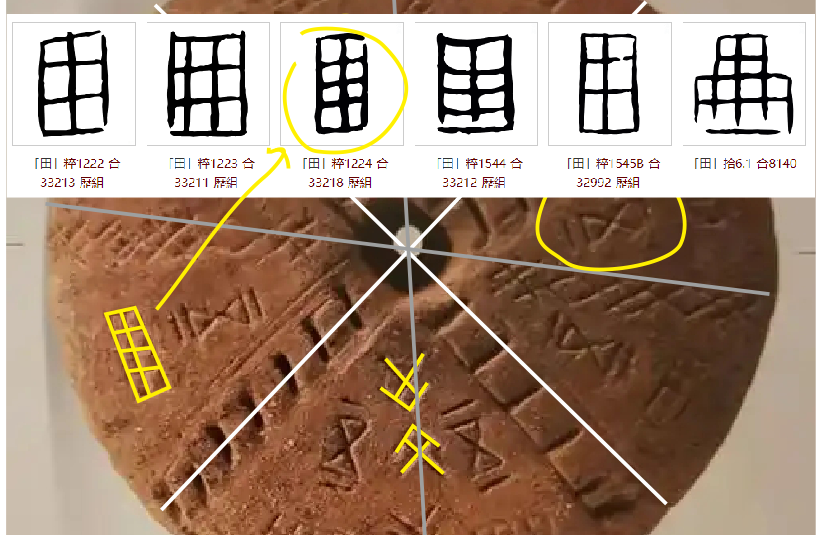

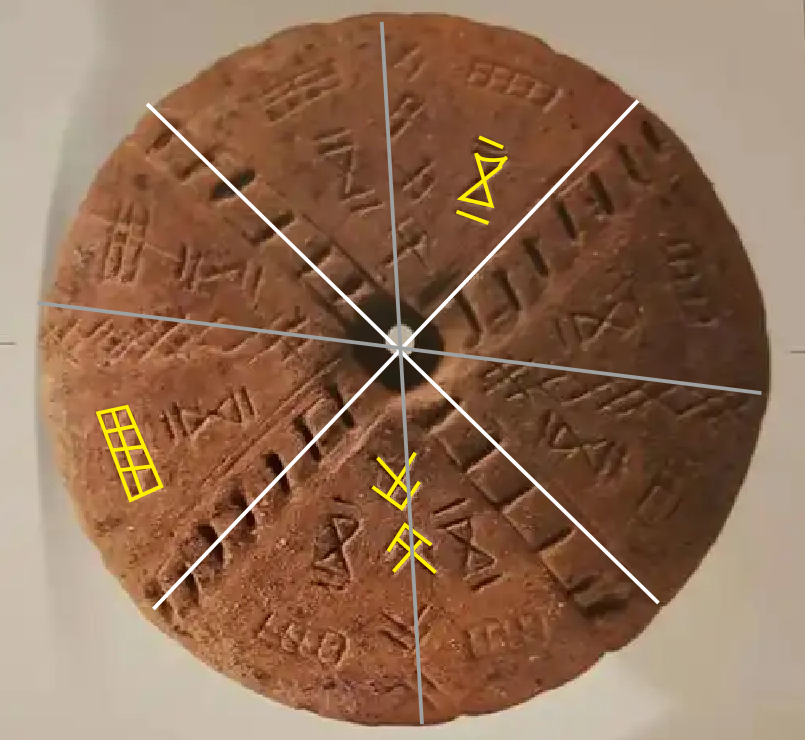

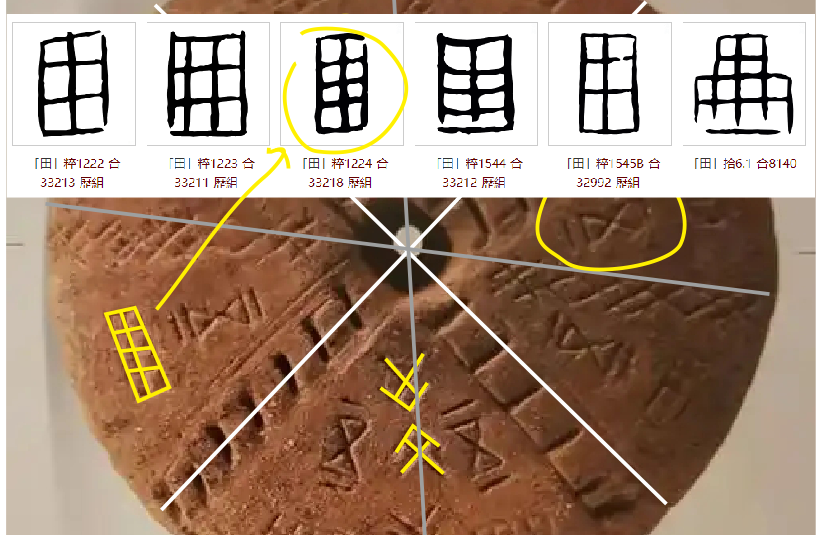

其上刻有图案,图案整体呈“米”字形,乃四正四隅,也即二分二至,对应于八方与八节。对比甲骨文的五字,柳林溪陶支座上的五略有不同,就是上下多了一横。关于甲骨文五字的本义,玉常已经做过详细解读,五字源自立竿测影的交午线。明白其本义,也就理解上下多出的这一横的意思。上下多出的这一横为指事,起强调作用,强调的是天上的太阳与地上的投影。对比甲骨文的文字,柳林溪陶支座上的文与甲骨文的文一模一样!对比甲骨文的田字,柳林溪陶支座上的田与甲骨文也是一模一样!淮安黄岗遗址,距今7000-6000年。

淮安黄岗遗址出土的一个陶片上,有一个鸟纹,腹部位置,有一圆,四周有八个“田”字,按四正四隅的形制排列,是不是很眼熟?这与后世的八卦几乎一模一样!与柳林溪陶支座整体布局一样!这个田字也一样!所以,这绝非偶然现象,文化传承一目了然!

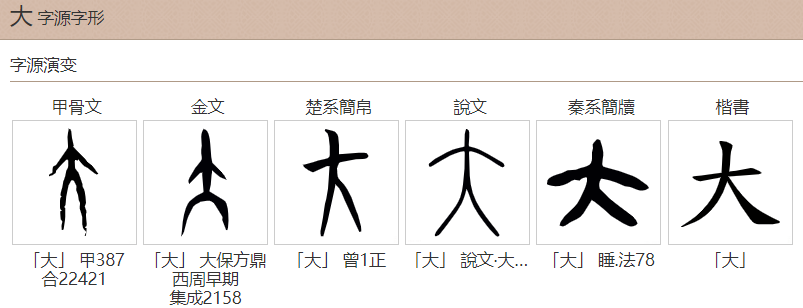

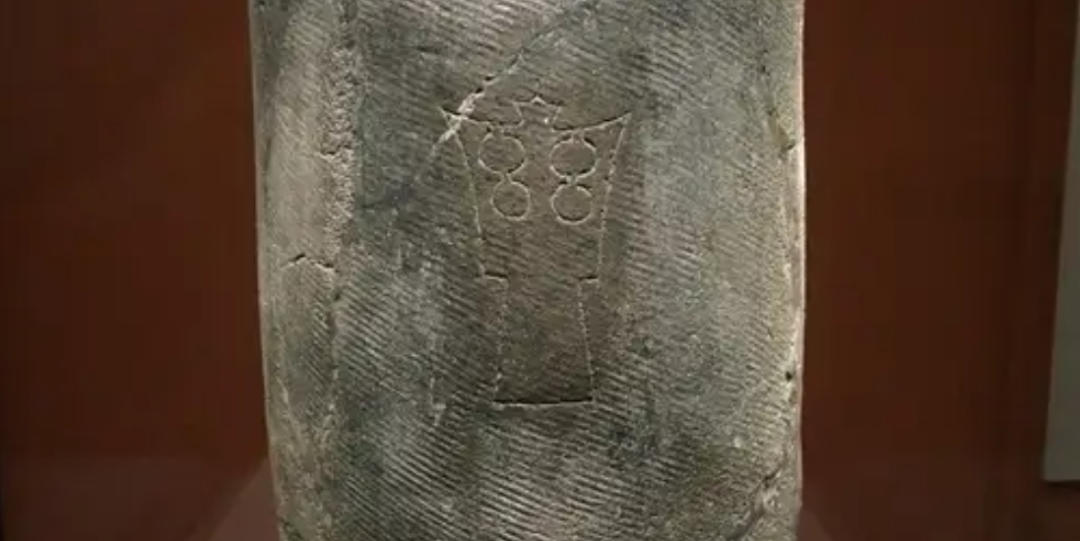

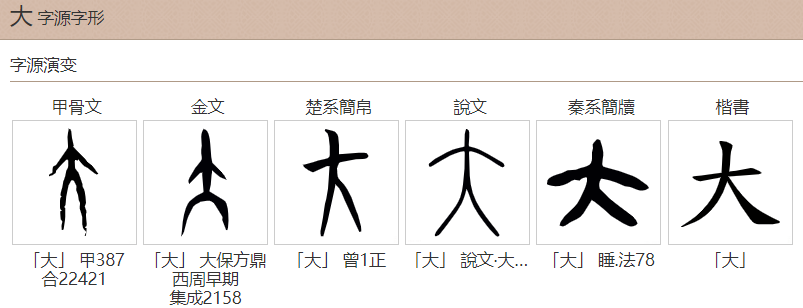

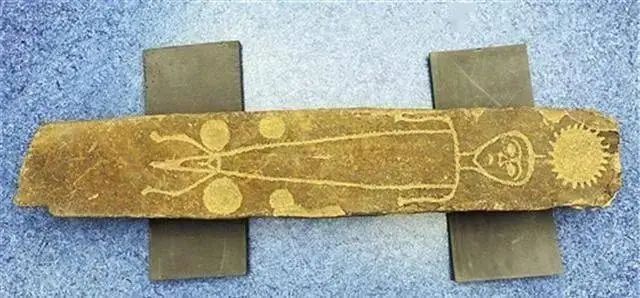

需要注意的是,甲骨文的田也是有不同的写法,其方格略有差异。这是很正常的现象。同一个字其甲骨文都有不一样的写法,我们就不必太过于刻求柳林溪陶支座上的刻符与甲骨文一模一样。必竟,从7000年到3600年,其间还相隔3400年!既便今天,同一个字,篆书,行书,草书,隶书,还有不同的写法呢!当然,也不能因为象就说是什么字,还要看其间的逻辑性。陶寺出土陶片上有两个字,虽另一个仍有争议,但上面左边为“文”是比较确定的。与柳林溪刻符、甲骨文一模一样!那么,这个“文”究竟为何义?为什么7000年前出现在柳林溪?又为什么4000年出现在陶寺?据冯时先生考证,陶寺两个朱书文字当为“文邑”。是不是“邑”字尚存疑。但冯时先生对邑字字义的考证颇为可信。他认为,夏商之时,都城皆称邑,如大邑商,指的就是商之都城。因此,文邑即夏之都城。夏之别名或为文,延用禹之名,大禹别名为“文命”。这就不能不让人想到后世的谥号,以文为谥是谥号中级别最高的。《逸周书》对获得“文”这个谥号的标准有具体说法:“经纬天地曰文,道德博闻曰文,学勤好问曰文,慈惠爱民曰文,愍民惠礼曰文,锡民爵位曰文”。或许答案就在这里。什么是“文”?“经纬天地曰文”。“文”字,画的是一个人形,甲骨文有些在胸部画的有X,有的为“心”,直观解读就是:心中思想之外在图形化呈现即为“文”。上面为甲骨文的“天”字,可以看出,天字也是人形,只是将头画成圆或一横。从这个天字可以看出,在古人的观念里,天人本一!人即天,天即人!大字与天字就是通用的,所以,商都既叫“大邑商”,亦叫“天邑商”。这样是否可以理解为什么周文王叫文王,谥号中以“文”为尊?因为,文者为大为天。“经纬天地曰文”。是不是有点绕?直白一点:天道规律的外在呈现就是天文,了解天道规律并晓之于众就叫文。将天文应用到人事就叫人文,能将天文、人文对大众进行科普让大众知晓并遵行就叫文明,文明的传承就叫文化,传播文化的人就叫文人。在秭归还发现了上面这块石碑,刻有一个人形,头顶为太阳。在胯部位置还有四星,此四星当是北斗七星的斗部四星。所以,秭归的这个图案,上为太阳,下为北斗,中间人形,可以视为太阳神。亦可以视为图形化的“文”字!秭归的人形石碑与彝族的太阳神支格阿鲁何其相似!略有不同的,只不过是彝族太阳神头顶的是日月,而秭归人形石碑上为太阳和北斗。顺便说一句,支格坠阿鲁的形象,正是甲骨文的“五”字!因此也就没有理由怀疑秭归石碑上的人形不是个“文”字。现在再来审视整个陶支座图案,就会发现,皆与历法有关。田字也与历法有关。因为,种田需要农时,而农时正是历法。正是因为有了历法才有了农耕。由此可知,柳林溪陶支座上的刻符为文字无疑!确定是田、文、五,与甲骨文一脉相承,完全一样!这些文字都源自历法,而陶支座图案的历法内涵一目了然,文化传承了7000年丝毫未变!不管是在良渚,还是大汶口,都可以看到传承的痕迹。这正是华夏文化的魅力所在,它不是断续的,而是传承有续。3600年前的甲骨文只是成熟的文字,文字的形成并不会一蹴而就,一定会有一个发展完善的过程。因此,没有任何理由怀疑3600年前早有文字出现。只不过,因为载体的限制,商周有了甲骨与青铜器,文字才得以流传至今,商周之前,书写于其他载体的文字,如叶子或木头之上,就难以保存。但是,从陶器刻符,已经可以窥见文字的遗踪。我们也不要质疑为什么陶器上的文字少且没有成句,时至今日,我们当下的陶瓷器,也仍是鲜有大量文字在其上。柳林溪陶支座上的刻符就是很成熟的文字,与3400年后的甲骨文几乎一模一样!华夏文字,早在7000年前就已出现这当是不争的事实!

欢迎关注小红书:5i141319

-END-

173

173