文|玉常

象数演易堂原创

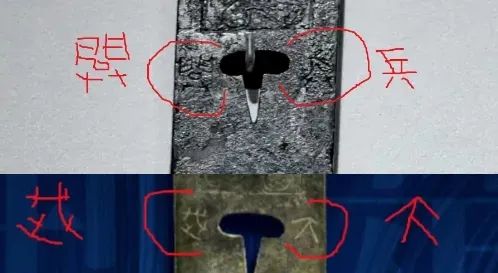

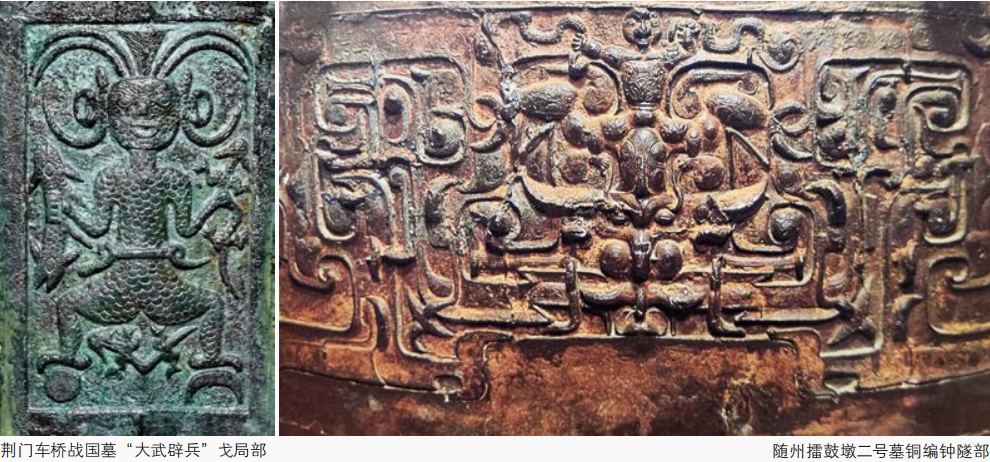

1960年,湖北荆门车桥战国楚墓中出土一件巴蜀式铜戈,戈内有鸟纹及四字铭文,戈援有神人像一,左手执双头龙一,右手持龙一,胯下又有龙一,左脚踏日,右脚踏月,头戴羽冠,双耳珥蛇。该戈初发表时根据铭文暂定名为“大武闢兵”,并认为其与周代武舞“大武”有关。但后来根据余伟超与李家浩的重新考证,改释名为“兵辟太岁”。

原名“大武闢兵”其实也不太对,但比“兵闢太岁”略好。

古时的阅读习惯是从右至左。

一面是“大武”,另一面必然是“兵闢”,而不可能是“闢兵”!

现在也大概明白了,原来“兵闢太岁”一名的始作俑者是余伟超与李家浩。

在玉常上一篇文章《兵辟太岁?太岁辟兵?都错!》中,玉常已经详细讲过,兵辟太岁是非常错的。

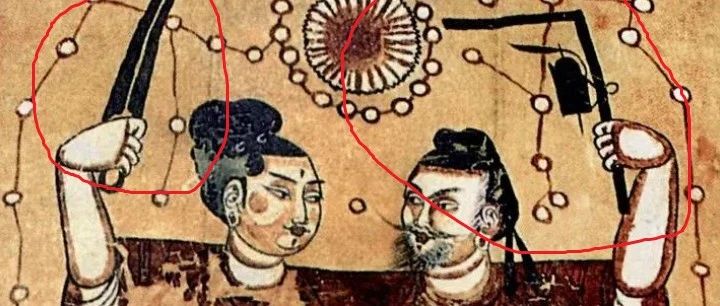

马王堆帛画“太一将行图”

马王堆辛追墓帛画上段

《史记·天官书》有云:"中宫天极星,其一明者,太一常居也."

《礼记•礼运》有云:“夫礼必本于太一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时,列而为鬼神。”

《史记·封禅书》:“(汉武帝元鼎五年)其科,为伐南越,告祷太一。以牡荆画幡日月、北斗、登龙,以象太一三星,为太一锋,命曰‘灵旗’。为兵祷,则太史奉以指所伐国。”

由此可知,太一为天帝,对应北极,古时行兵所祭者,太一也。

《荀子·儒效篇》载::“武王之诛纣也,行之日以兵忌,东面而迎太岁。”

《淮南子天文训》有载:“太岁迎者辱,背者强;左者衰,右者昌。”

《论衡·难岁篇》曰:“徙抵太岁,凶;负太岁,亦凶。”抵太岁名曰岁下,负太岁名曰岁破,故皆凶也。假令太岁在子,天下之人皆不得南北徙,起宅嫁娶亦皆避之。其移东西,若徙四维,相之如者,皆吉。何者?不与太岁相触,亦不抵太岁之冲也。”

李学琴认为,“从铭文讲到太岁看 ,很容易联想到是太岁神像 。”这是非常错的。铭文实则为“大武”,而非“太岁”,关于此点玉常于前文已详述。此外,没有任何证据证明太岁为此种形象。

李学琴举马王堆帛书图以证明戈上为太岁,但这显然是错的。因为,马王堆帛书图上明白写明是“太一”,不是“太岁”。太一不等于太岁!

但李学琴所引为《广雅·释天》:“青龙,天一,太阴,太岁也。”

《淮南子·天文训》曰:“天神之贵者,莫贵于青龙,或曰天一,或曰太阴。太阴所居,不可背而可向。”这里却并未提到太岁。

近代袁珂《山海经·海经新释》:“太岁有年太岁、月太岁、旬中太岁之别。年太岁亦名岁阴、太阴,亦曰青龙、天一,昔时所称以纪岁者。此所谓太岁,即年太岁。”此段话所言甚明。所谓太岁,指的是年太岁,这与我们当下所言太岁意同。

注意!注意!《广雅》与《淮南子》中提到的是天一、太阴,没有太一!

所以,太岁,仅指向年,但太一,却指向北极,太一是恒定不变的,但太岁是每年一轮换,年年皆不同。

太岁对应的是木星,木星又叫岁星,十二年转一圈,古人把周天等分十二次,对应于十二生肖,木星每一年值一生肖,也就是一年,一岁,故称岁星。

俞伟超将戈上神人看作是太岁,证据是:

《山海经·海内经》:“共工生后土,后土生噎鸣,噎鸣生歲十有二。”

郭璞注:“生十二子,皆以歲名名之,故云然。”这里所说的 “岁十有 二 ”,犹《周礼·春官》的《冯相氏》和《保章氏》之“十有二岁 ” 。此处 郑玄注:“岁,谓太岁 ”,故知郭注所云 “生十二子,皆以岁名名之”,当是指 摄提格、单閼等十二岁名。”

俞伟超由此得出结论:“‘噎鸣’当是太岁神。噎鸣或称为噎。”

这也太能扯了!

好吧,就权当噎鸣是太岁,那么,有什么证据证明这个噎鸣是戈上神这种形象?珥两蛇,持一龙,跨下一龙,手持两首兽,脚踏日月?

有三个理由证明戈上之神非是太岁:

1、戈是用于攻占的,将神像刻于戈上,当然是希望能增加战斗力打胜仗,但是,太岁,是要躲避的,没有证据证明太岁有助战斗力;

2、太岁是年神,对应于某一年,这与十二生肖相同,每一生肖对于相应的这一年才有意义。而用于攻占的戈是不分时间的,在任何时候都可能大动干戈,怎么能请一个值年的神来助力战斗力呢?

3、很明确,戈上铭文,是大,不是太,是武不是岁,是闢不是辟,为什么非得将大说成太,将武说成岁,将闢说成辟(或避)?什么假借,四个字三个都假借,不扯吗?!

所以,此四字当是大武兵闢。

上面神人当是太一神,即天帝。

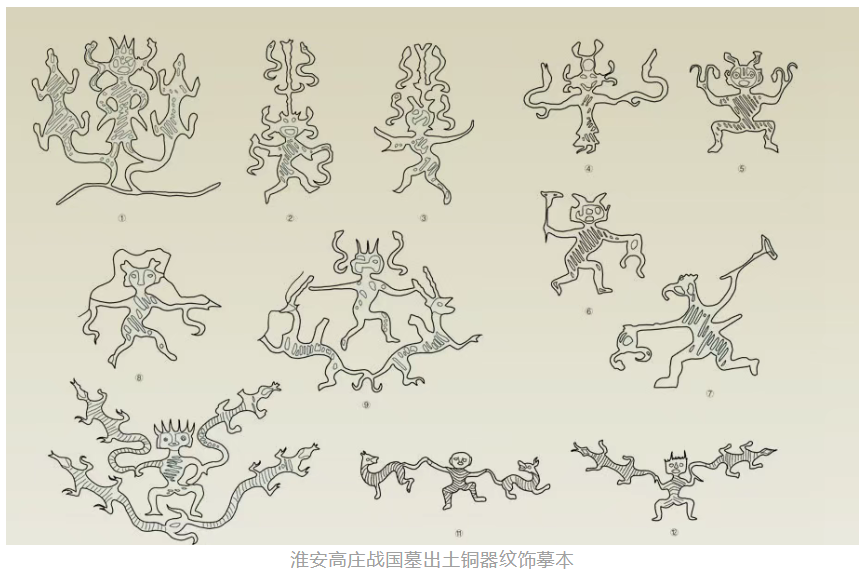

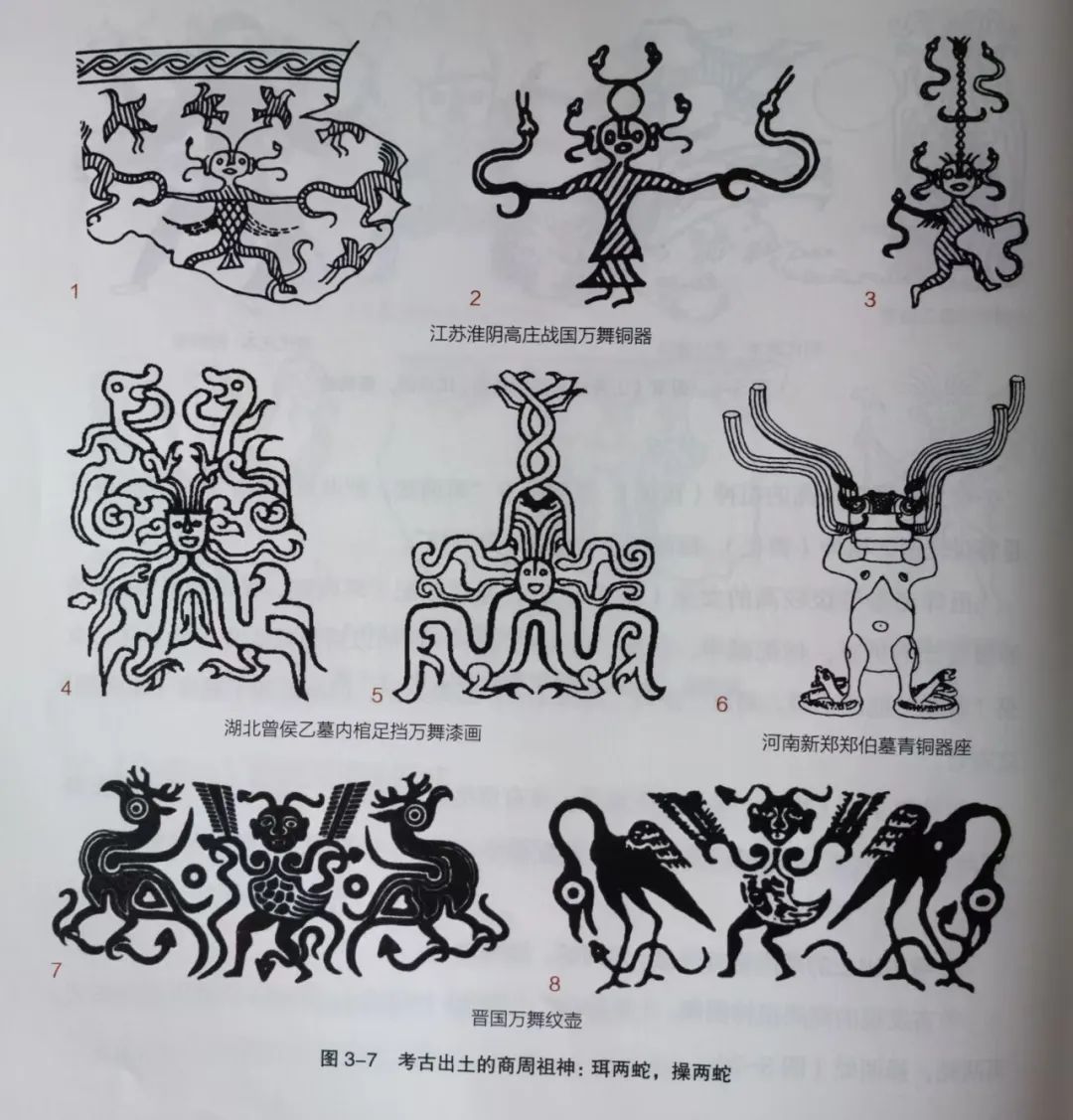

战国墓出土铜器上有诸多珥两蛇、持两蛇、踏两蛇的神人。

这样的形象大概是出自《山海经》,《山海经》中此类形象,并非是一个神,各种神都是大同小异此类形象。

不能由此证明这样形象的神就是太一神,但是,也更不能证明这样的神是太岁!

实际上,到目前为止,就没有见到任何有关太岁形象的史料记载!

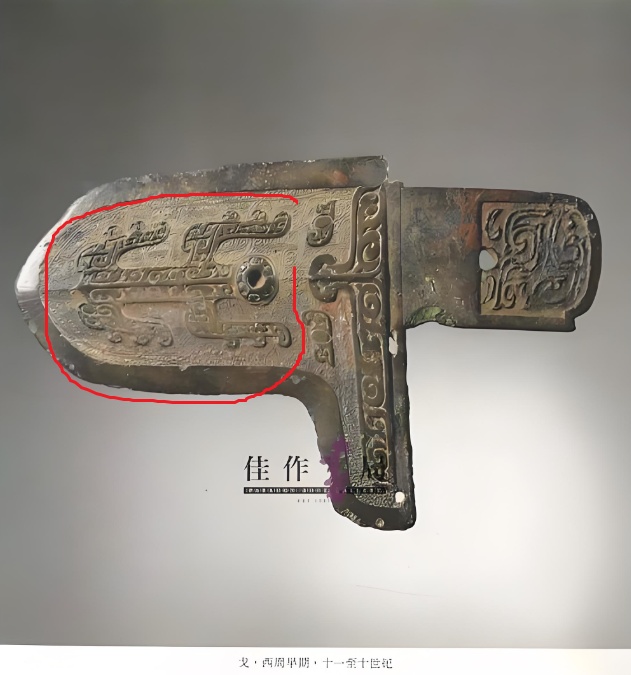

随州擂鼓墩二号墓出土一件有类似图像的铜编钟,其隧部铸有“操蛇之神”,神人双手操蛇,着铠甲,立于饕餮鼻梁处。

此正可说明此神人的身份!

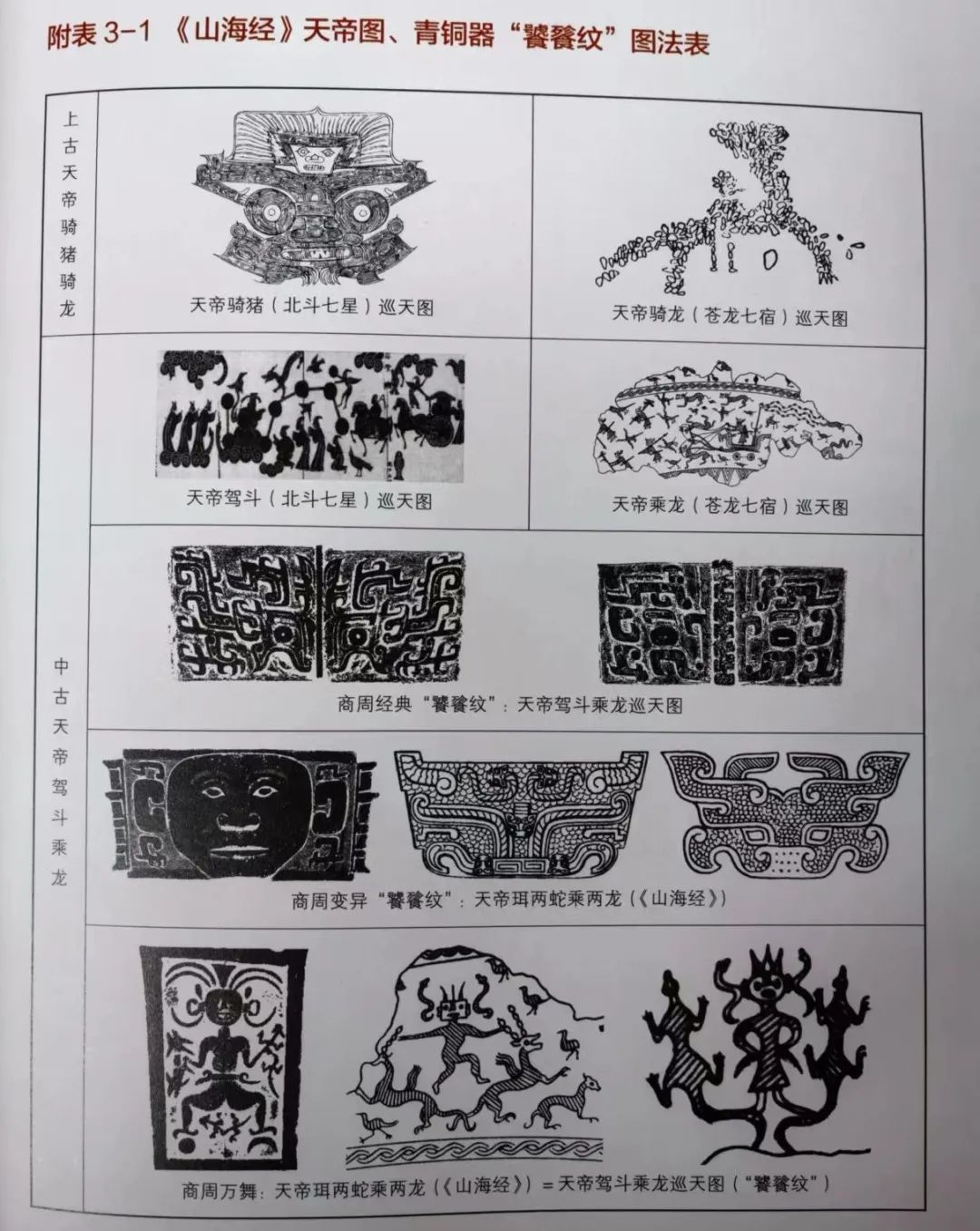

所谓的饕餮,实则是左右相对的二龙,中间神人,对位于北极。

张远山《青铜之道》P158

张远山《青铜之道》P187

关于饕餮纹与太一神,张远山先生在《青铜之道》中所析甚明。

珥两蛇、持(或踏)两蛇的神人,实则即太一神,即天帝,对位于北极星。两蛇两龙对位于苍龙星宿,蛇等于龙,两蛇两龙共四,对应于四季,之所以分蛇与龙,是因为一年分阳半年与阴半年,春夏为阳半年,秋冬为阴半年,阴半年对应于蛇,阳半年对应于龙。

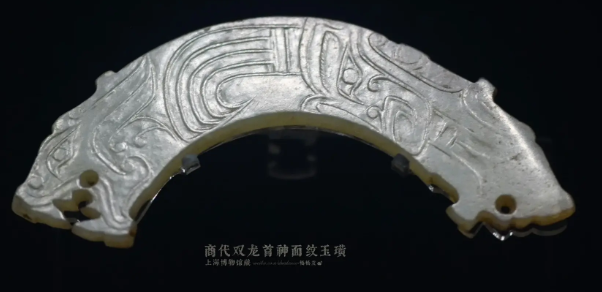

神人手持的两首兽,代表的是阴阳的含义,对应于璜,璜常见的有虎和龙。

之所以双首,代表的也仍然是一年的阴阳。

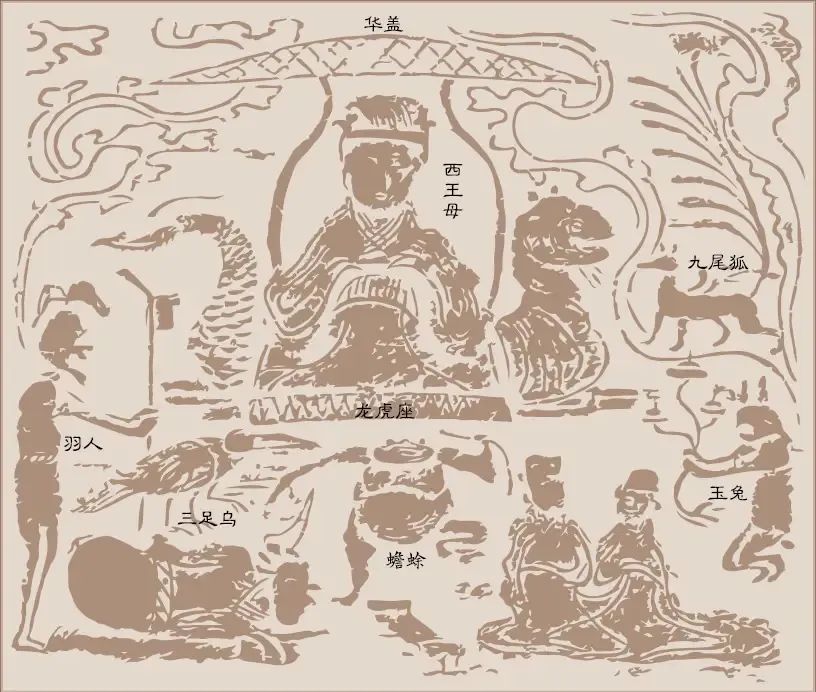

这个形式传到汉朝时,又成了王母座下的龙虎。

王母座下龙虎尾部相连,直接来源就是玉璜,其含义是:龙对应苍龙星宿,虎对应白虎,以青龙和白虎代表阴阳与一年之四季。二者连结在一起,说明青龙白虎本为一体,不可能分得开。

俞伟超不明其义,将双首兽误认为是虹,扯太远了!

神人脚踩日月,日月为天之大者,比日月更大的,那就是太一神,即天帝了。

哎,对了!李学琴、俞伟超等认为此神为太岁,但是,毫无疑问,太岁指向的是木星,这个太岁的神格怎么可能大过日月?怎么可能太岁脚踩日月?!

所以,荆州这件戈上的神人,只可能是天帝,不可能是太岁。正确命名当是大武兵闢!

末了,再举两例以说明。

如上图所示,一般会解读为二虎食人。错!是神人操二虎。这与神人操二蛇义同。

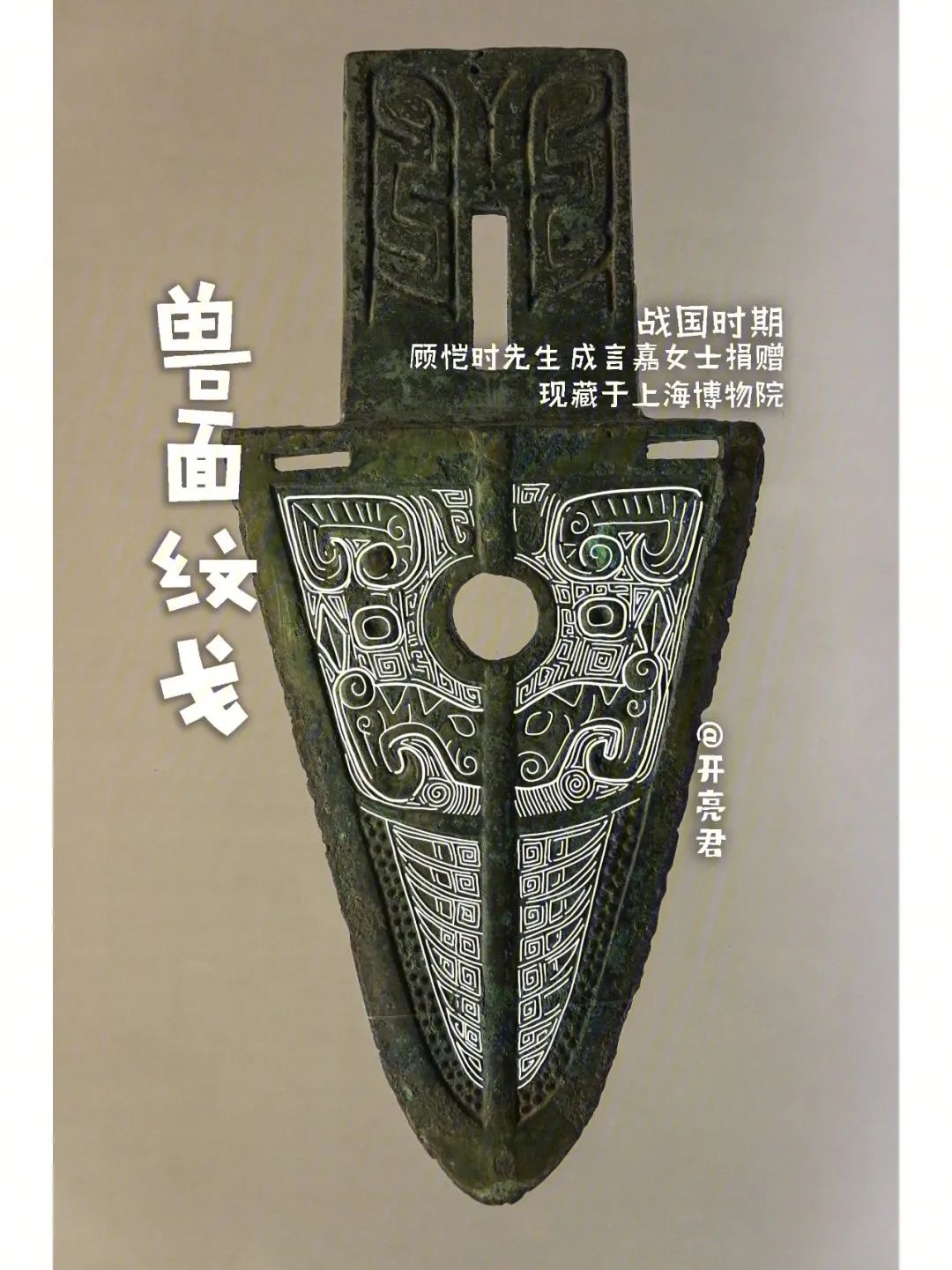

上图戈上图案为饕餮。饕餮中间圆孔其实指代的就是天帝。对,就是前图中被食的那个人。

上面这个图案,介于饕餮与人形之间,仍然代表天帝。头部一圆,与虎食人的那个人头,与饕餮中的圆孔,一样,都指代的是北极星,即天帝。

荆州戈上的神人图案,与饕餮乃一脉相承。为何戉和戈上会饰饕餮图案?因为饕餮指向的是太一,也即天帝。

所以,戈上的神是至高无上的天帝,只有天帝才足以带给人信心,增加战斗力。太岁是要躲避的,从未有太岁助力之说!太一为商周祖神,从未有太岁为商周祖神之说。商周及春秋战国之人会把祖神饰于戈上护佑自己,而没有道理把太岁请到戈上。

参考:

1、琴团长《论本命年拜太岁与兵阴阳的古天文历史渊源》;

2、李学琴《兵避太岁戈新证》

3、俞伟超、李家浩《论兵闢太岁戈》

4、张露胜《山海神皆执蛇” “操蛇”“衔蛇”图像与神鬼信仰》

5、张远山《青铜之道》

-END-