61

61

文|玉常

象数演易堂原创

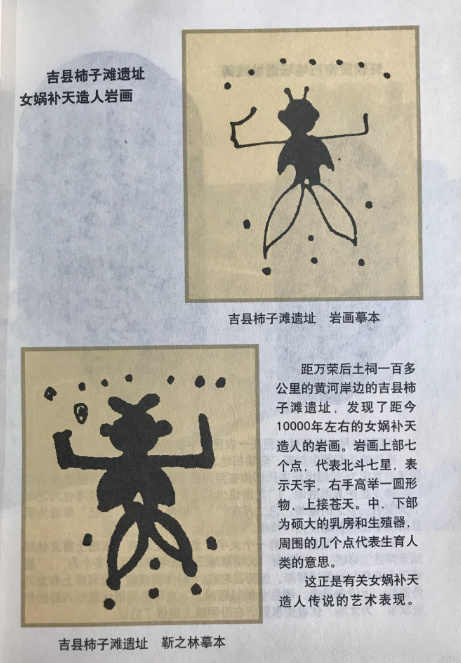

古迹柿子滩旧石器遗址为全国重点文物保护单位,位于壶口镇清水河下游两岸二级阶地上。1980年15平方千米范围内共发现25处旧石器和动物化石地点。2000—2001年发掘,发现有成组的篝火遗迹、灰烬和烧骨以及黏土层面上的动物或人类的足迹。出土尖状器、砍斫器、细石核和雕刻器等石制品3000余件,其原料有燧石、角页岩、水晶和石英岩等,还有羚羊、赤鹿、水牛和野驴等动物化石以及蚌贝类穿孔装饰品,遗址西北侧石崖南端尚残存赭红色岩画,是中国发现面积最大、堆积最厚和内涵最丰富的一处旧石器时代晚期遗址。

有人说,这是女娲补天造人,大概不是。这种臆测的成份比较多。逻辑性较差。再一个问题就是,如何证明女娲1万年前是处在山西临汾这个地方?

上面七点既然为七星,那补天与七星有什么关系?仅此一点就很难说清。

将此图说成是女娲补天颇为牵强,部分原因应该是当地为开发旅游产业的经济驱动。

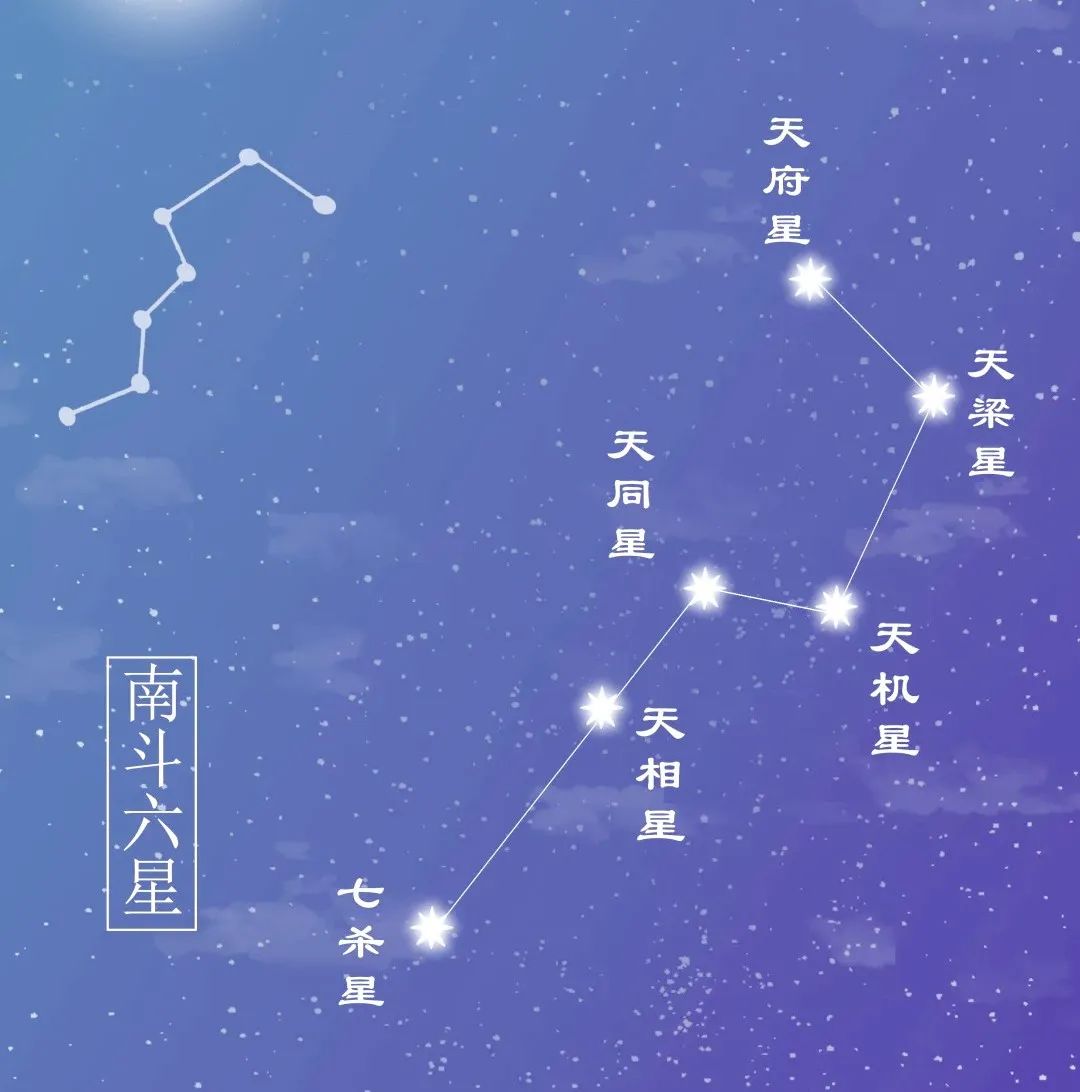

这个图,上面七个圆点当为北斗七星,这个应该没太大争议。

但这并不是我们所熟知的勺子形状啊?可是要知道,这个图可是2-1万年前,那时候的古人还没有勺子呢!也就没办法与生活中的实物所象形。更多的就是7这个数字的概念。

新石器时代北阴阳营文化七孔石刀,是一件新石器时代文物,距今6000-5000年,现藏于南京博物院。此七孔的形状是不是与岩画上的七星非常相似,近似直线。

红一军团第二师使用的七星宝刀,收藏在军事博物馆内。上面七星也并非斗状,接近于直线。

女巫身下有六星,这很可能是与北斗相对的南斗六星。古人有南斗主生、北斗主si的观念,因为二者形状近似,分处南北,故常相提并论。

之所以说这可能是女巫,一个是,两臂之下象是女性的胸,二是,腿部之间有一点,象女阴。

不过,两臂之下倒也不见得就是女胸,也可能是衣服或者饰物,以象翅膀。

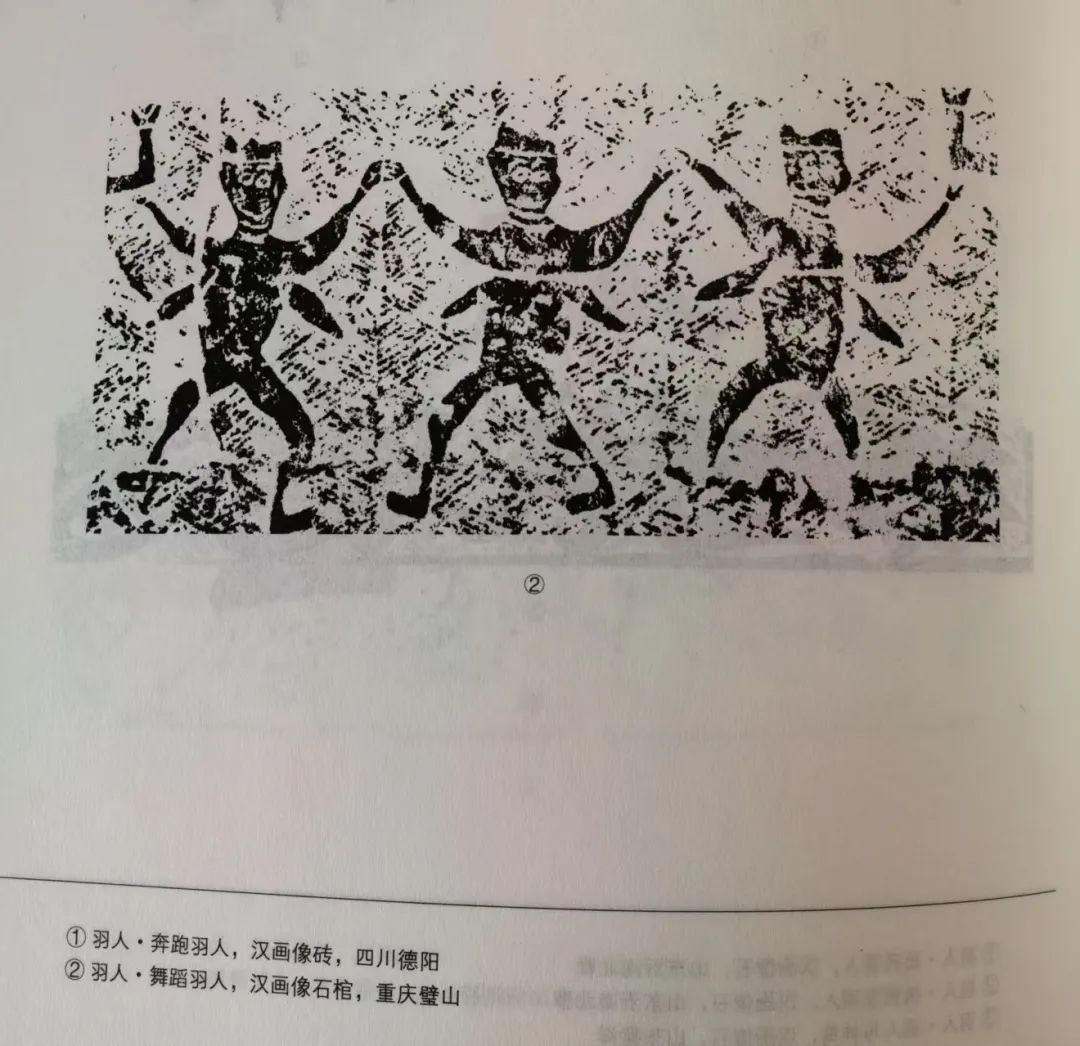

上面汉画像羽人,是不是与岩画女巫太像!

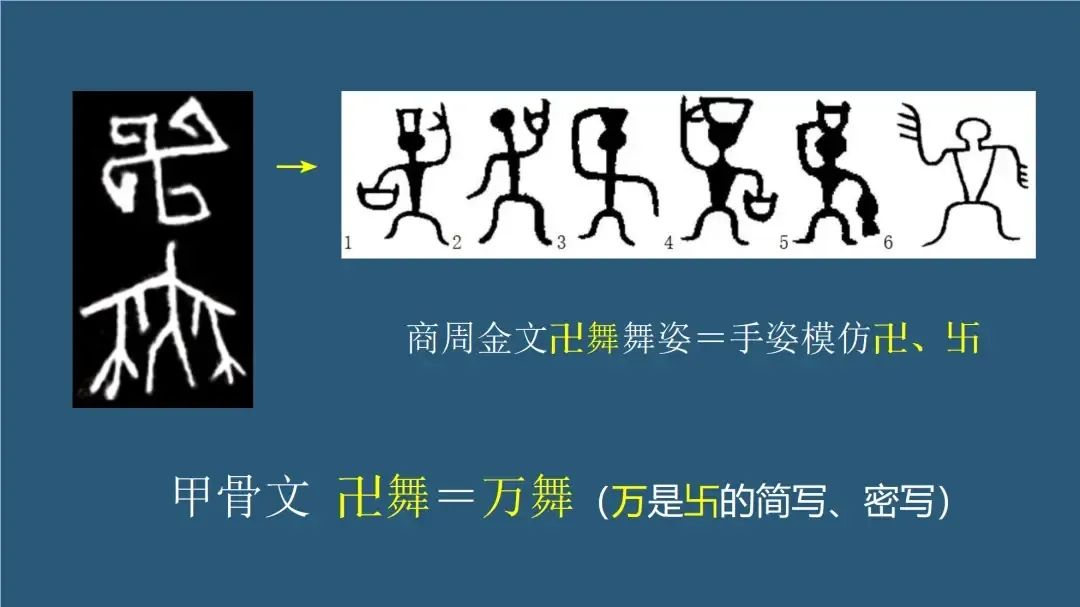

整个人的造型为卍舞之姿。

左江花山岩画

广西壮族自治区崇左市宁明县,距今1800-2500年的历史,战国-东汉时期。

对比女巫岩画,与上图是不是非常像?

1、女巫岩画中拜祭的是星,而花山岩画中拜祭的是日;

2、都是卍舞之姿;

3、一手中都拿有物件;

4、女巫头上有两个触角状的东西,那应该是戴的头饰,这个在花山岩画中可以看到,头上顶着一个兽。

现代彝族中的毕摩仍保留有这种传统。头顶有头饰,手中持有物件。

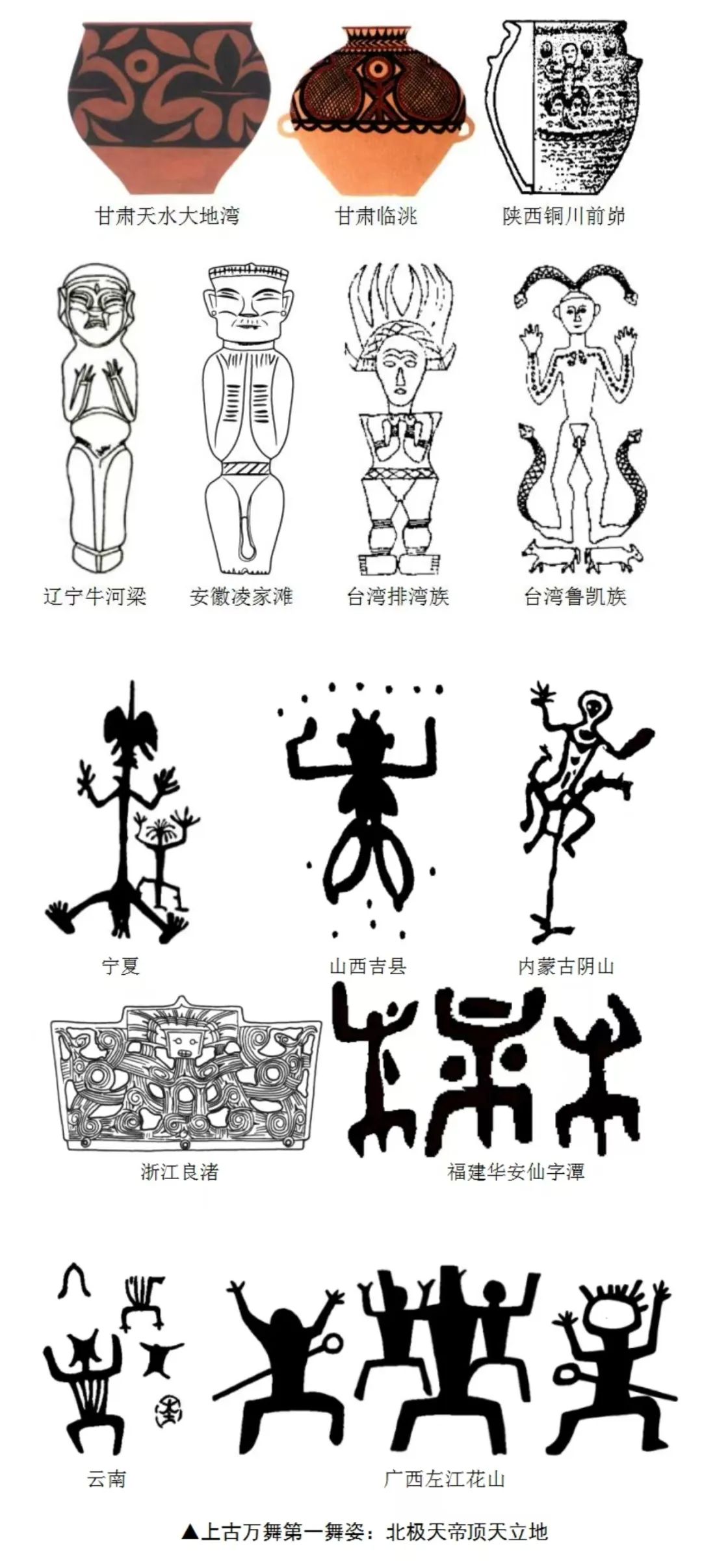

万(卍)舞是祭天基本舞姿。

清人孙诒让《周礼正义·春官》:“万为大舞,万形兼备。”

《诗经》:“庸鼓有斁,万舞有奕。”

《墨子·非乐上》:“万舞翼翼,章闻于天。”

《史记·赵世家》:“赵简子曰:‘我之帝之所,游于钧天,广乐九奏万舞。”

《吕览·古乐》:“葛天氏之乐,三人操牛尾。”这里明言,舞者手执牛尾。不同时期不同地方所持物件不同,但大多都手持有物。

甲骨文的万舞,万字即写作卍。

卍是什么意思?即北斗七星的四季旋转。

哎,又回到北斗七星了。女巫头顶是七星,对应的正是北斗七星,又是卍舞之姿!

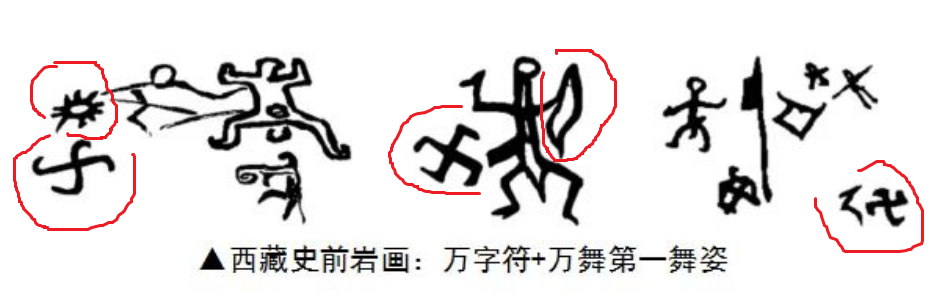

藏地史前岩画,万舞之姿,万字符,太阳,舞者手中所持之物。

这种文化的传承,万年以来,全国各地,一脉相承,几乎没有太大变化。

冯时先生提到,岩画中的七星呈左右东西横向,对应于二分(春分、秋分)之时,此言甚是。

《淮南子·时财训》:“斗柄指东,天下皆春。”

《鹖冠子 · 环流篇》中说:“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬。 ”

所以,柿子滩岩画更有可能是春分之时祭天的场景。

说此图是女娲,就缺少证据和逻辑了。

那么,吉县柿子滩的另一组岩画又是什么意思呢?1万年前柿子滩的这群人从哪里来?又去了哪里呢?这仍然是未解之谜。

参考:

1、冯时《中国天文考古学》;

2、张远山《玉器之道》。

-END-