58

58

文|玉常

象数演易堂原创

中华第一龙——查海遗址龙形堆石

对查海遗址的7次考古发掘,先后发现了房址、窖穴、墓葬、壕沟等遗迹,出土了大量的陶器、石器、玉器、动物遗骨和植物碳化物等。随着考古发掘的不断深入,一条“石堆龙”呈现在世人面前,让查海遗址成为学界关注的焦点。这条龙用红褐色砾岩摆塑,全长19.7米,头部宽约3.8米,龙身宽约2.2米,龙头、龙颈、龙体、龙尾、龙爪等摆放分明(玉常:看不出来),由头、身体向尾部逐渐变薄、变少,给人一种腾云驾雾之感。这条龙是迄今为止我国新石器时代考古发现年代最早、形体最大的龙形象,被称为“中华第一龙”。

距今8000年。

但是,我对此始终有所怀疑。

因为,除了大致的蛇形(龙形)之外,看不到有任何龙的特征。

我想,或许是年代久远,堆塑的石块散乱所致,使得形体模糊了。

好象也只有这一个解释。

但吕宇斐在其著作《象天法地》一书中的观点,让人不由眼睛一亮。他说,这个不是龙,而是银河的象形!

顿觉此说可信!

说是龙,臆测的成分太大。那为什么不可以说是蛇、泥鳅呢?这个不是在抬杠,而是说,你要说是龙,就得有十足的证据来证明。但这个所谓的龙,除了形体上略似之外,没有任何其他的证据,比如龙的主要特征龙角或其他,比如查海同一时期有没有龙的图案,比如查海文化中有没有苍龙星宿的观星历史……

而现在都没有。

为什么说吕宇斐银河说可信?

一、形象酷似。

二、作者复原了8200年前的星象,那时的星象与现今还是有很大不同,那时在春分那天,整个银河大裂缝所在的银心边缘部分位于天顶。这与人们的观星习惯非常吻合。人们观星有几个重要节点,那就是二分二至,春分、秋分、冬至、夏至,其中,春分与夏至尤为重要,而在这二者中,春分更重要,因为,古人观星,主要目的就是为了农时耕种,而春天正是耕种之时,所以,古人会非常关注春分这个节点。后世的历法,长期以来也是以立春为重要节点。

三、堆石的长宽比例,正好是银河的长宽比。堆石东北、西南的角度,也正是银河的角度。

此种对应,很难用巧合来形容。并且问题是,堆龙说连象样的巧合也没有!

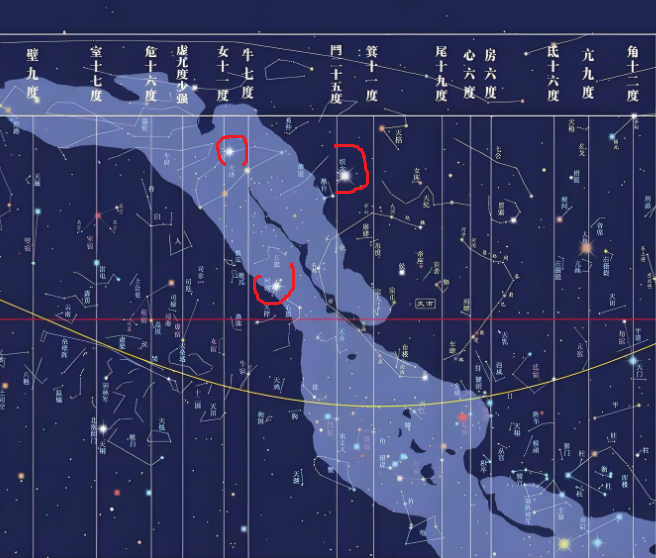

看下堆石与银河的对比图,是不是太像了?

这还是今天看到的银河,8200年前的形状及清晰度,都比现在要好得多。再有一个观察角度的问题。

可想而知,当时人们看到的银河会有多清晰?

堆石完全是对银河的复刻,包括细节。

再做一些补充说明:

查海遗址每座房址内有铲形器、斧、刀、磨盘、磨棒等比较齐全的农业生产工具,说明当时的人们过着采集与农耕并重的生活。农时对他们很重要。

这个堆石是在一个广场遗址上,这个广场是同时期最大的房址。处在遗址中部,应是议事或祭祀的公共场所。

银心是很亮的扁球体,主要是年龄在100亿年以上的老年红色恒星。而堆石所用的也是红色玄武岩。

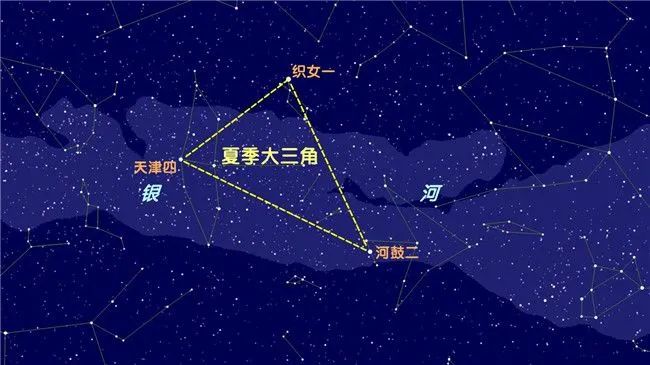

作者在书中提到,查海人在与“夏季大三角”对应的三个位置特意摆了几块比较大的石块,分别象征织女、河鼓、天津三星。因为这三星在当时的星空比较醒目。

只是,没有太清晰的实物图片,而因为当时的考古人把此堆石看作是龙,没往银河上想,也就不太关注这三颗星,所以,既便是在线描图上也很难找到那三块比较大的石头。这个只能到现场去验证了。

不过,还有个大问题:查海龙形堆石是现代考古学家苏秉琦,及北大考古系学者共同命名的,当地也以此为噱头作经济开发,现在,既便实锤这不是龙,还有修正的可能吗?

还是说一直就这样错下去?

参考:

吕宇斐《象天法地——考古天文学视角探源中华文明》

-END-